Mi infancia son recuerdos…

LAS RAÍCES EN LOS ZAPATOS.

«Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla» decía Antonio Machado. La mía de un pueblo pequeño de calles sin asfaltar, laborioso, trepidante y ruidoso. Sí, ruidoso, mucho. En el tramo de mi calle que iba desde una Gran Avenida, llena de árboles cuyo nombre ignoro, porque para nosotros eran «los de los zapaticos», esas flores blancas que en primavera cubrían sus ramas, y que los niños hacíamos caer a pedradas para comérnoslas. Para nosotros – y tampoco sé por qué- eran un auténtico manjar. Entre esa Gran Avenida que tenía un quiosco y más arriba una fuente -digo- y la calle Don Quijote, en ese tramo tan corto, en «mi calle», había tres fábricas de zapatos y dos «terminaos»; y en el tramo siguiente, hasta la que hoy se llama Pi y Margall, había un almacén de curtidos, dos fábricas de calzado y un «troquelao». Y así en casi todas las calles.

En casi todas las casas ruido de máquinas de aparar, de la maza sobre el mármol de doblar o el de la chaira afilando el fleje para cortar. Y en verano por todas las ventanas abiertas por «la calor», se imponía por las tardes sobre los demás ruidos, la radio a todo volumen; era el momento de las radionovelas, y poco más tarde, al terminar -si la memoria no me falla-, el de la señora Elena Francis. A mí me pilló muy niña, pero por lo visto, aquel programa tenía soluciones para todo, desde quitar una mancha de café o arreglar una comida que había salido muy salada, hasta cómo recuperar un marido infiel o llevarte bien con una suegra impertinente.

Pero a esa hora de la tarde, los niños hacíamos cosas mucho más importantes, como por ejemplo recoger boñigas -porque entonces aún habían muchos carros tirados por mulas- y llevarlas a un «timbrao» en dónde la jefa, que las quería para las macetas, nos las cambiaba por las tiras de purpurina que ya no servían después de timbrar las plantas. Aquello era un auténtico tesoro que pronto convertíamos con nuestra imaginación infantil, en hermosos trajes de princesa, collares o coronas.

Era frecuente ver por las calles unos carretillos, esta vez de tracción humana, cargados de zapatos para el «terminao», o de allí de nuevo a la fábrica.

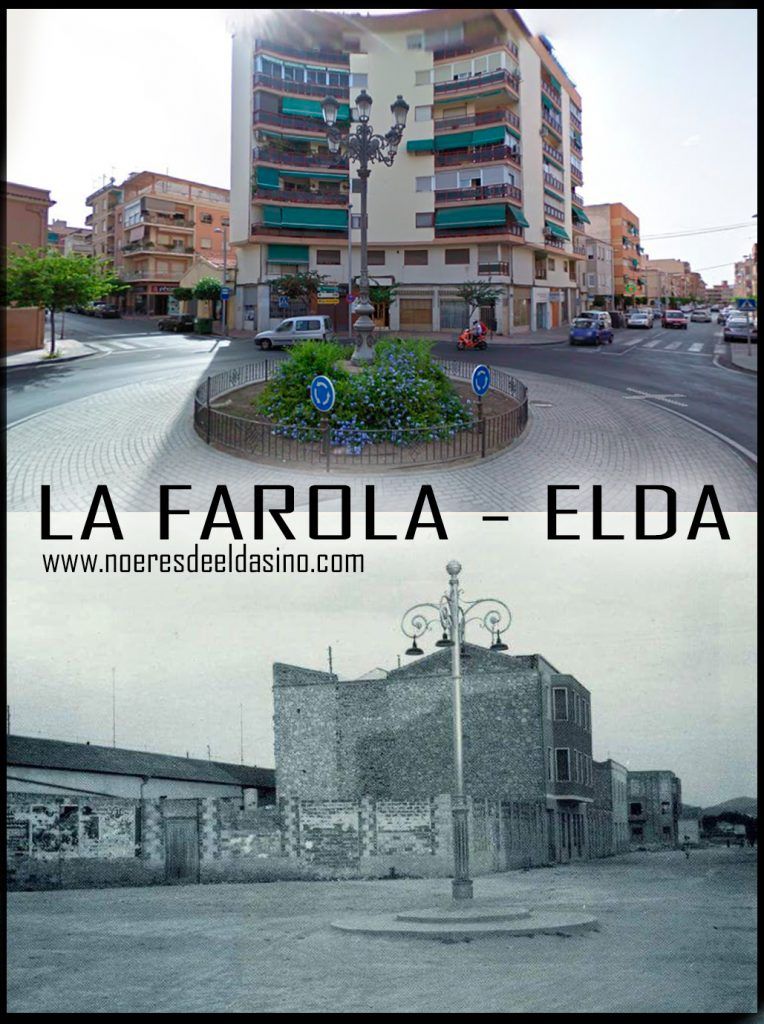

El pueblo se fue haciendo grande sin que nos diéramos cuenta y un día llegó el asfalto y las apisonadoras, y más tarde desaparecieron los árboles de los zapaticos y una nueva Gran Avenida asfaltada se llenó de farolas. Y una tarde, al volver del trabajo, mi padre nos llamó desde la calle: «¡Salid, salid y veréis…!»… Y la luz nos deslumbraba: habían quitado la bombilla que colgaba en medio de la calle como única iluminación, y la habían cambiado por cuatro farolas potentísimas. «¡¡ Arrea!! – esa expresión tan nuestra- ¡¡Arrea!! -dijimos-, si parece que sea de día, si se puede leer en la calle».

Pero entonces la gente era más sensata y salía a la calle a charlar con los vecinos; en las noches de verano a jugar a las cartas o al dominó, los hombres; a compartir recetas de cocina o a aprender puntos de media, las mujeres; a correr y a jugar los niños.

Otro día empezaron a aparecer coches extranjeros, la mayoría americanos, que despertaban la fantasía y la admiración tanto de niños como de niñas, por motivos diferentes.

Luego las primeras Ferias del Calzado en el edificio de la FICIA, nos convirtieron – a los niños, digo-, en verdaderas aves de rapiña. ¿Cómo conseguíamos colarnos? No me acuerdo, pero entrábamos a todos los stands con la pregunta inevitable: «¿Tienen propaganda?» Después, en la calle, cada uno presumía de lo que había conseguido.

La mayoría de las casas olían a cemen, y otra pasión era conseguir pelotas lo más grandes posibles con el cemen que se limpiaba de los pinceles. Pero sobre todos los olores, para mí había uno que era el rey, el mejor, el indiscutible… Era el olor de las pieles. El olor de los almacenes de curtidos… El olor de mi padre.

Mi padre trabajó toda su vida en un almacén de pieles y estaba impregnado de ese olor. Así lo recuerdo cuando me llevaba en brazos, cuando jugábamos al Gigantón o cuando se sentaba a mi lado para ayudarme con los deberes. Ahora ya soy abuela, pero ese olor sigue evocándome una infancia feliz de la mano de un padre que conseguía convertir el ir a coger caracoles en un «Safari» apasionante. Que nos llevó a descubrir una parte del río que era «solo nuestra»: El Río de tirar Piedras». Con el que hacíamos fantásticas excursiones, la reina de las cuales era sin lugar a dudas la de «El Valle de los Espíritus», sólo el nombre ya era mágico, y llegar a la Cueva del Gran Espíritu, entonces, y ahora en el recuerdo, aún me acelera el corazón.

Amo entrañablemente a este pueblo, que a pesar de los años que han pasado, sigue siendo, laborioso, trepidante y ruidoso -salvo los domingos-, y sigue oliendo, aunque ya no tanto, a cemen y a piel. No sé nada de calzado, no puedo aportar nada nuevo ni creativo, pero como todos los que hemos nacido aquí, tengo mis raíces, profundamente, en los zapatos.

Escrito por Victoria García

Fotografías recopiladas de Internet vía:

El Baúl de los Recuerdos Elda Petrer en Facebook

Grupo de Facebook: No Eres de Elda Si No…

La Virtu – Cefire